Von der grossen Einsamkeit in der Nische

Eine Begriffsgeschichte und eine Gesellschaftskritik: wie es dazu kam, dass die Nische als Symbol lange in einer Nische blieb und was ihre Karriere mit dem allgegenwärtigen Wettbewerbsdenken zu tun hat.

ist Wissenschaftsjournalist, Kurator und hat den ersten Bund der vorliegenden HKB-Zeitung mitgeplant.

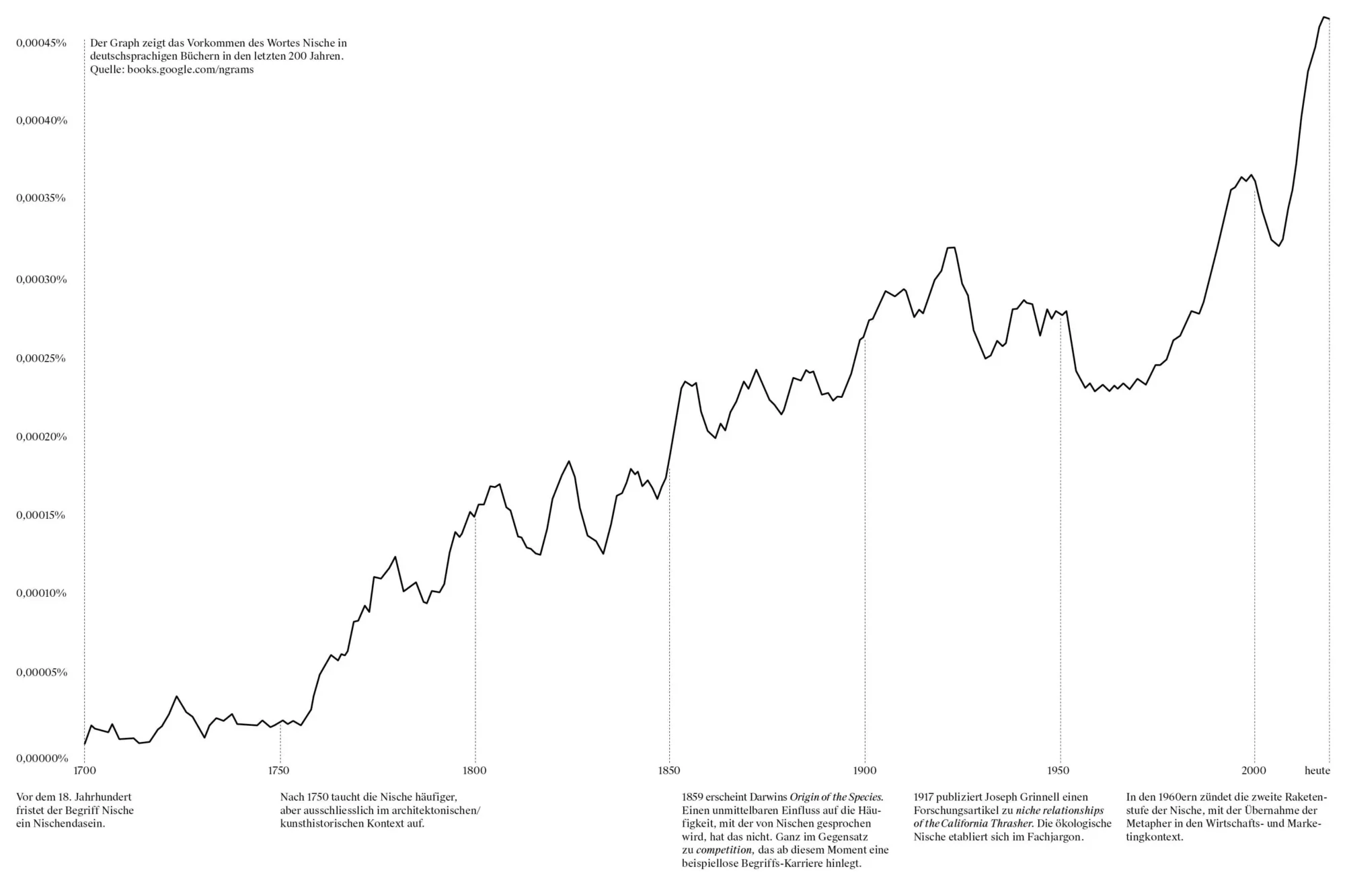

Die Nische. Klingt irgendwie gemütlich, nach einer Ecke, in die man sich verkriechen möchte, einem gut geschützten Winkel. Ein Nest wohl, dem ursprünglichen Sinn nach: Das Wort geht auf lateinisch nidus, Nest, zurück – im 17. Jahrhundert wurde es vom französischen niche entlehnt. Aber die Wortherkunft ist umstritten. Ein wenig verborgen ist das alles, nicht leicht einzusehen. Und auch eher nebensächlich, als architektonisches Detail. Aus der Kunstgeschichte heraus hätte die Nische wohl kaum eine grosse Karriere gemacht. Aber zum Glück kam da die Biologie und vor allem die Ökologie, im 19. und im 20. Jahrhundert. Da wurde die Nische plötzlich sehr zentral als Denkfigur, sie wurde gewissermassen zum Legostein, aus dem man konzeptuelle Paläste gebaut hat. Denn ohne schützende Nische geht es nicht, wenn Natur als grosser Wettbewerb gedacht wird. Und spätestens seit Darwin lässt sich Natur kaum mehr anders denken. Alle gegen alle, der Stärkere gewinnt. Rückzug! Die Nische bietet Schutz vor der Konkurrenz. Dass es vor gut vier Jahrzehnten eine heftige und bis heute andauernde Kontroverse um das Primat der competition in ökologischen Zusammenhängen gab, hat man ausserhalb der Fachzirkel kaum mitbekommen. Denn inzwischen hatte das Wettbewerbs- und Nischendenken weiter Karriere gemacht. Im gesellschaftsökonomischen Kontext ist es längst zur leeren Phrase geworden, die aber nach wie vor unbedingte Deutungshoheit hat – man kann das seltsam finden oder folgerichtig.

70er-Jahre: Paul Feyerabend mit Anything goes!

Lässt sich unsere dauernde Busyness überhaupt noch als mutualistische Koexistenz denken statt als händereibendes Geschäft, bei dem eine*r der Beteiligten einen Gewinn einstreicht und der oder die andere den Kürzeren zieht? Und höchstens in der Nische überleben kann? Warum denken wir Natur als Wettbewerb? Wissenschaftliches Wissen entsteht nicht im leeren Raum, das gilt für ökologische wie für ökonomische Zusammenhänge. Bei Letzteren ist uns das irgendwie selbstverständlich – dass das aber auch für naturwissenschaftliche Erkenntnisse gilt, ist eigentlich erst den Wissenschaftsphilosoph*innen klar (und manchen Querköpfen, aber leider aus den falschen Gründen). Dabei ist es ein epistemologischer Allgemeinplatz: Spätestens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zersetzte sich die Vorstellung, dass die Wissenschaft eine neutrale Faktenmaschine sei, die absolutes Wissen fabriziert. Aufgezeigt hatte das bereits der Mediziner Ludwik Fleck, der 1935 als Erster forderte, Erkenntnistheorie müsse unbedingt die historischen und sozialen Faktoren berücksichtigen, durch die Erkenntniskriterien geformt werden. Das führt zwingend zu einer Kontingenz solcher Erkenntnisweisen – der grosse Philosophieanarchist Paul Feyerabend sollte es den immer noch methodenverliebten Forschenden in den 1970ern als «Anything goes!» entgegenschleudern, mit vorhersehbarem (und durchaus beabsichtigtem) Resultat. Fleck hatte es nobler formuliert, er nannte, was er im Forschungsprozess am Wirken fand, «Denkstile». Natürlich ist auch Wettbewerbsdenken ein solcher Denkstil. Und die Nische gewissermassen Symbol des biologischen Wettbewerbs. Seit ein paar Jahrzehnten fragen sich die Fachleute, ob er seit Darwin nicht überbewertet wurde. Angestossen wurde die Kontroverse nicht allein aus weltanschaulichen Gründen, sondern weil die Ökolog*innen plötzlich ihren Legobaustein nicht mehr fanden, wenn sie ins Feld gingen: Wo waren denn die Nischen geblieben für all die Pflanzen und Tiere? Man fand eigentlich vor allem Vielfalten und gemeinsame Lebensräume. Aber statt dass das Nischenkonzept und die Idee eines tobenden Wettbewerbs im Zuge der ökologischen Kontroverse Risse bekommen hätten, wurde die Nische nur noch berühmter als Marktelement. Scheint also nicht so, als hätte der Sturm, vor dem man sich gern in eine Mauernische flüchtet, nachgelassen. Sind wir nicht alle Entrepreneure in eigener Sache geworden, das Finden der passenden Nische als Lebensaufgabe, Selbstverwirklichung als ökonomischer Imperativ?

Agoren statt Nischen

Robert Putnam hatte es schon zur Jahrtausendwende aufgezeigt, in Bowling Alone: America’s Declining Social Capital: Die Orte des sozialen Austauschs wurden immer weniger. Er hatte die Veränderungen in den USA seit den 1950er-Jahren im Blick, aber seine Analyse wurde umso berühmter, weil sie ungemein prophetisch war, was die digitale Gegenwart anbelangt. Es fragmentiert sich alles, und so richtig gemütlich wird es in den Nischen, die sich da auftun, nicht. Es wird je länger, je einsamer darin. Wir brauchen dringend soziale Treffpunkte, öffentliche Plätze, Agoren. Auch als andere, gemeinschaftlichere Denkstile. Der nächste Karriereschritt der Nische ist überfällig – es wird keine weitere Beförderung sein. Und die ewigen, ewig gestrigen Dealmaker – sie gewinnen eben nicht immer. Das lässt doch hoffen.